行政書士試験対策として購入し、現在使用している「みんなが欲しかった行政書士の教科書」は、分冊形式で5冊に分かれるようになっています。

そして、その5分冊のうち最後の1冊は「行政書士六法」となっており、憲法・民法・各種行政法などの、行政書士試験対策に必要になってくる法律の条文がそのまま記載されています。

今はまだ試験対策を始めたばかりですので、もちろんその六法を使ってどうのこうのという域には到達していません。そもそも今「条文そのもの」を読んだとしても、その趣旨を理解出来るものとは到底思えません。

しかし試験対策を進めていき、最終的なゴールである「行政書士試験の合格」までたどり着く過程には、必ずその六法を使った勉強を経由するはずです。というか今年の本試験までには多少かじっておきたいと思っています。

ということで今回は、行政書士試験六法をどこまで覚えるべきなのか?とか、いろいろと考えていくことにします。

Contents

行政書士六法は全て暗記するべきなのか

さて、8月中に行政書士試験の全範囲を1周してしまおうということで、現在は試験範囲のうち最も出題数の多い「行政法」の勉強をザーッとやってしまったところです。

そして、この行政法の範囲を「オンスク.JP」の行政書士講座で見ていると、そこに関する知識や判例などと並んで「ここは条文をしっかり…」という指示が何度か出てきます。

もちろん講義内でも重要な部分には触れているようですが、詳しいことについては実際に自分で六法を使い、条文を確認する必要がありそうです。

しかし、「行政書士六法に載っている条文を確認する」といっても、それを一字一句全部暗記しておかないとならないのでしょうか?もしそうだとすれば、それこそ1年間ぐらい地道に条文の読み込みをしていかなくてはならなそうです。

また、そこまでしないとしても「ここは条文を…」というような指示があったところのみの確認であっても、全部字ばっかりでぎっしり書かれている、しかもちょっと理解しづらいような表現の「条文」を完全に把握するのにはかなり時間がかかりそうです。

これに関して実際にどうしていくべきなのか?行政書士試験の他の受験者や過去の合格者はどのようにしていたのか?それを知る術は今のところありませんが、ここから問題集・過去問集などを解いていく過程で判断していこうと思います。

そしてもし、「これは全部覚えなくては」という判断に至った場合には、1年、年、またはそれ以上の時間をかけて、ゆっくりやっていこうと思います。

付録の六法はわりと条文が飛び飛び

さて、「行政書士六法」といっても、現在手元にあるものは「テキストに付録として付いていたもの」です。書店などで市販されているものと比べてかなり薄く、やはり所々端折って試験上重要な部分のみ掲載しているようです。

例えば、オンスク.JP(行政書士講座)の講義動画で「ここは条文を読んでおいて・・・」としていたところであっても、今手元にあるテキスト付録の六法には記載がなかったりします。

となると、やはり「細かい条文知識」までしっかり押さえておき、本試験での得点率が低いような難問にも対応するためには、それ専用の「六法」が欲しいのかといったところです。

以前購入を検討していたものの、今年は見送ることにした行政書士六法”だけ”で1冊の本になっているものを、来年はさすがに購入しなくてはならないかもしれません。

といっても、今年中にそのようなものを購入して使ったところでそんなに細かい部分までは習得できそうにありません。これについてはまず今年の本試験を受けてみて、本当に必要なのか判断することにします。

「次のうち○○法の規定にあるものは~」みたいな問題もありそう

では、実際に行政小史試験で「条文」を覚えておかなくてはならない場面にはどのようなものがありそうなのか?ちょっと考えていこうと思います。

で、これに関して真っ先に思いつくのが「条文で規定されているのか?全くないのか?それとも判例によるものなのか?」というようなタイプの問題です。これは宅建のときの「民法」でかなり厄介だった記憶があります。

例えば、宅建試験の練習問題などでも「次の選択肢のうち民法の規定にあるものはどれか」なのがいくつもありました。そして、ハズレの選択肢はただ「民法にはない」というだけでなく、「判例ではそうなっている」というものが多かったと記憶しています。

そして、行政書士試験でも全く同じかどうかはわかりませんが、どう考えてもそういったタイプの問題が出題されてくるはずです。仮になかったとしても「法律の規定か判例か」は何らかのかたちで狙ってきそうです。

このタイプの問題では、テキスト等で「正しい・そうなっている」として得た知識が、その根拠を法律と判例のどちらに置くのかによって正誤が変わってくるということになります。

となると、やはり判例だけでなく「六法にある法律の条文」も細かく押さえ、攻めたその規定があったかどうかぐらいはぱっと思い出せるようにしておく必要がありそうです。

多肢選択問題でもそのような練習問題があった

条文か判例かの知識を問う問題以外だけでなく、行政書士試験特有?なのかはわかりませんが出題されている「多肢選択問題」でも条文の知識を問われる可能性がありそうです。

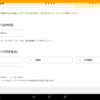

現在はまだ内容の理解が追いついていないのでほとんど手をつけることができていませんが、「オンスク.JP」の行政書士講座には練習問題の機能がついています。

それを何となく解いていたところ(ほとんどわかりませんが)、条文そのものが穴埋めになっているような問題が出題されていました。

もちろん「練習問題」であり、実際の行政書士試験で出題されたものではないはずですから、本試験でそのようなものが出題されるとは限りません。しかし「練習問題にあった」ということは本試験での出題も予想しておいた方が良いのかもしれません。

ここもこれからの試験対策で問題演習をやっていくタイミングになったらチェックしておき、条文がモロに出題される可能性があるのかについて確認しておこうと思います。

まとめ

まだまだ勉強をスタートしたばかりの行政書士試験対策、「これはどうするべきなのか?」「どの程度わかっているべきなのか?」など、判断に迷う部分がいくつも出てきています。

しかし、そういったことはこれから先の試験対策で徐々に判明していくことでしょうから、今年の本試験を経由して、様々なことを把握していくことができれば良いなと思います。

なお、ここのところ今年分の受験申請をしたり、書店で見つけた普段持ち歩く用のテキストを衝動買いしたりといろいろでした。そのあたりについても時間のあるときに記事にしていこうと思います。